子育て中に演劇は無理ゲー?

試行錯誤を重ねて見つけた3つのヒント 黒澤世莉

目次

はじめに

こんにちは。旅する演出家、黒澤世莉です。好きな食べ物はカレーです。

この記事では「子育てをしながら演劇を続けること」について、私が直面した現実と、そこから見つけた小さな工夫をお話しします。

私は子育て当事者ではありません。でも、子どもを育てながら活動する俳優やスタッフと一緒に、15年間作品をつくってきました。今は演劇サークル「明後日の方向」(https://asattenohoukou.com)の活動を通じて、だれでも続けられる演劇活動を模索中です。

最初は当事者の努力に頼っていました。時間をかけてだんだんと、「これまでの演劇の当たり前」は子育て世代にまったく合っていないし、それは業界全体の構造の問題だと思うようになりました。

リハーサルは夜が中心で、週に5回を1か月。子どもの急な発熱や保育園の呼び出しなどで、稽古の休みを取るのも気が引ける。現場では相談できず、子どもの面倒を見てくれるシッターさんや家族の調整に時間とメンタルを削られる。初めての子育てでただでさえ大変なのに、演劇をやろうとすると高すぎるハードルを次々と越えていかなくてはなりません。

そんな大変な環境でも、演劇を続けたいという思いを持つ俳優やスタッフがいます。

これは、そんな仲間たちと一緒に試行錯誤を重ねてきた「3つの実験」の記録です。

とても完璧と言えるようなものではありませんが、子育て世代の負担をできるだけ小さくしながら演劇を続けるためのヒントにはなると思います。

実験1:1年かけて作品をつくってみた

「毎日リハーサル」の壁

演劇のリハーサルといえば「公演前1か月毎日」やるもの。ある界隈ではそれが常識だと思われています。しかし、子育て世代にとっては不可能に近いやり方です。

「子どもが熱を出した」

「預け先が見つからない」

「寝かしつけの時間と稽古が重なる」

越えなければならないハードルがずらりと並びます。

そこで「1年かけてゆっくり作品をつくる」という方法を試してみました。

オンラインリハーサルと、月に2回程度の対面リハーサルを、1年通して積み重ねて、公演に臨みました。

この方式の利点は、まず精神的な余白が生まれること。

従来の1か月集中リハーサルでは、期間中に時間の余裕を確保しにくく、生活のすべてを演劇中心にする必要がありました。結果として、子どもへのケアをする時間が取れず、子どもや共同生活者への負担が大きくなりました。

一方で、1年かけてつくるとリハーサルの間に余裕が生まれます。子どもの行事や家族の予定を大切にしながらリハーサルに参加できる。買い物や定期検診のように「日常の予定の一つ」としてリハーサルを組み込むことができます。

もうひとつの長所は、時間をかけるほど作品が深くなるということ。

俳優が生活の中で作品を咀嚼しつつ、リハーサルの中で演じてみて、また生活の中に戻っていく。この繰り返しが、俳優個人の中でキャラクターがしっかりと根を張りました。対面では、そのキャラクターを持った俳優たちが集まることで、演劇作品として一段深い味わいにたどり着くことができました。

もちろん、1年かける欠点もあります。

単純にスケジュールの調整が大変です。忙しい俳優たちは何本もの作品を掛け持ちしています。他のプロダクションは「公演前1か月毎日」で創作をしています。こちらと並行して作品を作ることは簡単ではありません。どちらかのプロダクションにNGを出すことになります。しかし、これも1年かける中であれば、ある程度のNGを許容する余裕はあります。プロダクション側で調整しながらリハーサルを進めていくことで、乗り越えられることでした。

また、単純に慣れない創作方法だということもあるでしょう。ずっと先だと思っていた公演が、いつの間にか1か月後になっていて、それなのにリハの回数はあと数回、となって焦ることもありました。

1年かけるということは「時間を味方につける」ということです。この方法は、子育て世代が無理なく関われる形の可能性の一つだと思います。

実験2:公演は2本立てにしてみた

公演を休むを「当たり前」に

もう一つの実験は「公演を2本立てにする」です。

A作品とB作品の2本を上演して、俳優はどちらか片方にだけ出演するという方法です。

従来の公演は、シングルキャストの場合、すべての俳優が全ステージに出演するのが前提です。

これが子育て中だとけっこう厳しい。1日の公演であればともかく、一週間を超えるステージに休みなく出演するのは大変です。子どもへの負担も高まりますし、預け先を見つけることも難しい。

だったらもう「半分オフ」にしちゃえばいいじゃない!

というわけで2本立てです。

この方法だと、出演する公演が半分になるだけではなく、リハーサルも半分になり、スケジュールに余白が生まれます。公演期間中の子育てが、ある程度現実的になってきます。

一方で、「どうせやるからには全部出たい!」あるいは「リハや公演に出ないことを後ろめたく感じる」そんな俳優もいるかもしれません。その気持ちも分かります。でも、他の考え方もあるかもしれません。

「全力で取り組む」=「全部出る」ではないはずです。全部出ることだって素敵なことですが、作品への貢献は他のやり方でもできるはずです。たとえば、得意分野を活かす方法があるはずです。隙間時間でのリサーチや、経験に基づくリーダーシップ、あるいは子育てしながらでも演劇を続けられるという可能性を伝えること。そういったサポートを心強く思うメンバーはきっといるでしょう。

自分にできないことではなく、自分の強みで貢献すればよい。これは子育て世代だけでなく、演劇に関わるすべての人にとって大切な視点だと思います。

実験3:対面は最小限にしてみた

テクノロジーを活用する

最後の実験は「対面リハを最小限にする」こと。

オンライン稽古を活用して、対面では月1回だけ集まるスタイルを採用しました。

コロナ禍で浸透したオンラインツール。「オンラインは仕方なく使う代替手段」あるいは「ミーティングはできるけど、リハーサルには不向き」とされてきました。

その当たり前を疑ってみる。画面越しでもできることはあるのではないか? 言葉の温度や呼吸の間は伝わるのか?

結論、戯曲読解やディスカッションには非常に有効でした。

もちろん、オンラインの限界はあります。

身体を動かしてつくるムーブメント、俳優同士の間に生まれる機微の共有は、やはり対面でないとできません。なんなら対面リハーサルは無限にやりたい、というのが演出家の本音です(そんな演出家ばかりじゃないかもしれないけど)。

でも、無限にできないことは当たり前なので、合理的に考えました。

そして「オンラインと対面を組み合わせる」ことにしました。オンラインでリハを積み重ね、戯曲やお互いへの理解を深める。対面では、少ない時間を有効に使うよう知恵を絞りながら、対面でないとできないことをやる。

オンラインがあることで、移動時間がない、短時間で定期的な予定を組むことができます。「子どもが寝たあとだけ参加」「途中で抜けてもOK」など、柔軟な関わり方ができるオンラインの活用。

それが「演劇を続けられるかも」と思える小さな一歩につながればいいなと思っています。

おわりに

この3つの実験は、子育て中の俳優やスタッフを救う魔法の方法ではありません。

それでも、試行錯誤を重ねる中で「どうすれば子育てをしながら演劇を続けられるか?」と暗中模索する方々への、ヒントにはなったらいいな思います。

最後に、私がなんで子育てしていないのにこのような実験をしているかを書きます。

結論から言えば、子育て中でも一緒に演劇をやりたい俳優・スタッフがいるからです。「一緒に演劇やりたいから、一緒にやれる方法考えようよ」という感じです。

そもそも、男女の演劇人が子育て中の場合、男性は演劇の仕事ができて、女性はできていない。そんな状況をよく見てきました。それも一度二度ではなく、しょっちゅうです。

なんか、不公平じゃない? なんで女性ばっかり活動が制限されるのよ? というモヤモヤが起点になっているのかもしれません。

子育てもしていないくせに偉そうにものを書くな、と思われる向きもあるかもしれません。そういう方、いちいちご尤もです。

ですが、業界全体が子育てしやすい方向に歩みを進めるためには、子育てしていない層も巻き込んだほうがいいのです。絶対に。なので、納得いかない部分もあるかもしれませんが、一緒に協力して、子育てしやすい業界にしていきましょう。

今回はここで終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

公演情報

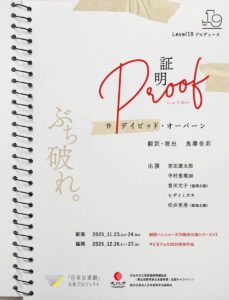

Level19プロデュース

『証明』

作:デイビッド・オーバーン

演出・翻訳:黒澤世莉

新潟公演@月潟稽古場

⇒2025年11⽉23⽇(日)、24⽇(月祝)

福岡公演@塩原音楽・演劇練習場 大練習室

⇒2025年12⽉26⽇(金)、27⽇(土)